古くからある掟やしきたりを重視し、集団からはみ出さないことが求められる「村社会」。個人主義が台頭する現代の日本にも至るところに村社会的意識は根強く残っており、生きづらさを感じている人も多いのではないでしょうか。

とはいえ、様々な事情で今すぐには村を飛び出すことができない人。あるいは、息苦しさと同時に村社会ならではの魅力も感じている、という人もいるでしょう。

その場合に、村社会の中でうまく折り合いをつけながら生きていくためにはどうすればいいのか。プロデューサーとして地方創生やまちづくりに携わり、自身も山間部の集落で育った若新雄純さんにお話を伺いました。

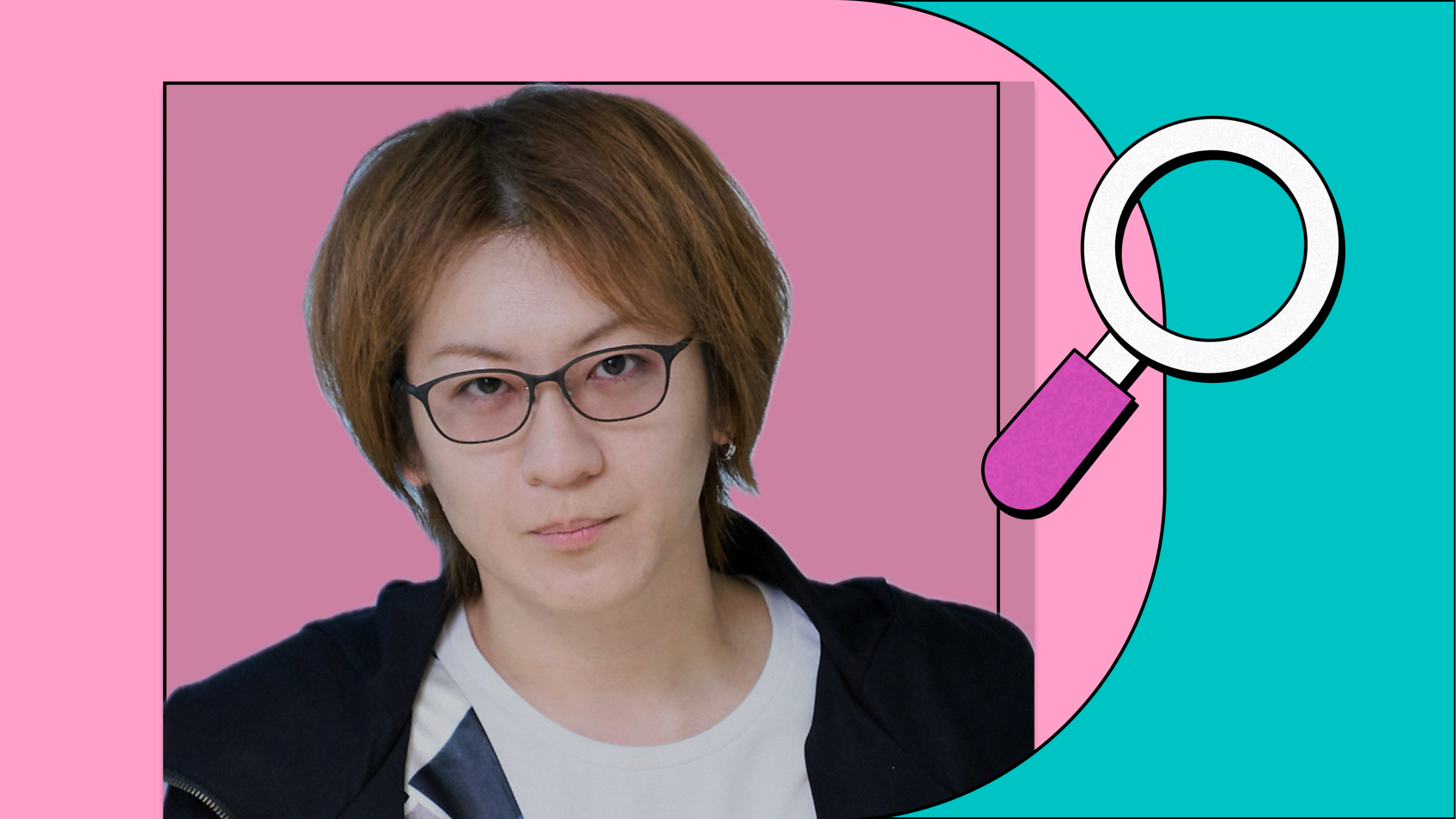

プロフィール:若新 雄純(わかしん ゆうじゅん)

福井県若狭町出身。現在は慶應義塾大学特任准教授、株式会社NEWYOUTH代表取締役などを兼任。新しい働き方や組織、地方創生・まちづくり、キャリア・教育などに関する実験的企画や研究活動をプロデュースする。テレビやラジオ等のコメンテーターとしても活躍中。村社会と農民の暮らしは密接に関わっている

――若新さんが思う村社会の定義とは?

専門家ではないので個人的な見解にはなりますが、村社会は農民の暮らしと密接に関わっていると思っています。100年ほど前は日本人の約8割が農民だったみたいなので、必然的に地方の村のほとんどが農地、特に稲作地帯だったわけですよね。その中で、みんな自分の畑で収穫した米を、集落で唯一“脱穀機”を持っている庄屋さんのところに持っていくんですって。すると、庄屋さんは一軒一軒の米をその都度、脱穀するのではなく、みんなが持ってきたお米をまぜこぜにして脱穀した後、それぞれの田んぼの広さに応じてお米を返すんです。

だから品種を合わせ、地域全体で米の品質を管理するためにルールを徹底する必要がある。どこかの家の田んぼだけ違う作り方をしたら、全体の品質が落ちてしまう可能性がありますからね。そりゃあ、みんなで足を揃えるよなって思いました。農業をやっている人は少なくなりましたけど、つい最近までそうだったって考えると確実に今の僕たちのあり方にも影響は受けていると思います。

――具体的な特徴としては、どういったことが挙げられると思いますか?

今のことから連想すると、例えば「勝手な行動を許さない」ってことですよね。それが仮に将来、何らかの利益をもたらすかもしれないことだとしても、足並みを乱すから新しい芽は潰さなきゃいけない。あと、田んぼって大体どこの家も人様から見えるようになっているじゃないですか。それは、どこかの田んぼが草ボーボーだったら、草に栄養を持っていかれて米の品質が下がるかもしれないので、お互いに監視できるようにしているんですよね。逆に言えば、周りの人を不安に思わせないように、草刈りをちゃんとしておかなくちゃいけないわけです。「世間体を大事にする」という村社会の特徴も、そこからきているんじゃないでしょうか。

――新しいことを始めるにも、かなりみんなで熟考してからじゃないと無理ですね。

いや、新しいことは始めないんじゃないですか。その仕組みでいくと始めようがないですよね。だから、何か新しいことを始めたい人は外に出ていくと思いますよ。統計を取ったわけじゃないのでわからないですけど、昔はどこの家も兄弟が多かったので、家を継ぐ必要のある長男以外は都会に出て、別の道を開拓するみたいなパターンが多かったのかなと思います。

相互扶助で成り立つ村社会では絶対的敗者が生まれない

――若新さんは兼業農家の多い山間部の集落で生まれ育ったとのことですが、ご実家を出る前は息苦しさを感じたことはなかったのでしょうか。

もちろん当時なりの息苦しさはあったと思いますけど、それが何でなのかっていうことは比較対象がないので分からないですよね。比較対象があるとしたら、テレビで流れているトレンディドラマくらいなので。それもブラウン管越しに都会の風景を見て、「へー東京ってこんな感じなんだ」って眺めているだけだったし、当時はネットも発達していなかったから、ただただ訳のわからない息苦しさに耐えるだけだった気がします。その正体がわかったのは、やっぱり上京してからですかね。逆に都会ならではのしんどさも知るわけですけど、東京と福井は非常に対象的だから、良い面も悪い面も比較はしやすかったです。

――両方を経験された若新さんだからこそ感じた、村社会ならではの良さはありましたか?

良さと言えるのかどうかは分からないですけど、絶対的な敗者を生み出さない仕組みにはなっていますよね。先ほどの脱穀機の話でいうと、ルールさえ守っていれば、いざという時に助けてもらえるんですよ。例えば、誰かの田んぼがたまたま上手く水を引けなかったり、害獣にお米を食べられたりして、お米が取れなかったら大変だろうということでみんなからちょっとずつお米を分けてもらえるわけです。そういう、ある種の相互扶助にもなっていたんだろうなと考えるけど、その村のシステムに参加しておくメリットも大きいと思うんです。

もちろん、村の中には庄屋さんみたいなまとめ役の人もいたりとか、大農家と呼ばれる裕福な家もあったと思いますが、絶対的貧困に陥ることは少ない。でもその代わり、普段からみんなと足並みを揃えておく必要がありますけどね。当然ですけど、もっと美味しいお米を作ってやる!って新しい方法を試した結果、不作になった場合は「お前が勝手にやったことなんだから、こっちは知らないよ」っていう話になるので。だから、競争も生まれにくいと言えます。

――私も若新さんと同じく山間部の集落で育ちましたが、たしかに都会に出るまでは周りと競うことがあまりなかったように思います。

私立の学校なんて近くにないですからね。中学まではみんな同じ顔ぶれで、家から歩ける距離の学校に集団登校してましたから。一方で、東京は下町もあれど、基本的には競争して這い上がってきた人たちが集まる決勝の会場みたいなもの。負けたら惨めだし、家賃や生活費すらも払えない人も出てくる。だからといって相互扶助する余裕もないので、払えないなら出ていくしかないですよね。ある意味、わかりやすくて単純な仕組みだと思います。

地元に一矢報いるはずが、いつの間にか居場所ができた

――村社会に身を置いている人の中にも、生きづらさを感じる人と全く感じない人がいると思うんですが、その違いってなんだと思われますか?

村社会で生きやすいのは、ガキ大将だと思いますよ。だって自分たちの土地や作物を守っていく上で、一番重宝されるのは怪しい人間が村に入ってきた時にそいつらを追い出してくれる屈強な男じゃないですか。学校でも真面目な人より、コワモテのちょっとやんちゃな人の方がモテるし、そういう人から好かれるクラスのマドンナなんかも生きやすいと思います。要はガキ大将とべっぴんさんの世界。地元のお祭とかを見ても、かつてのガキ大将が先頭で御輿を担いでわっしょいわっしょいやってますから。一方で、勉強ができても、村社会では新しい発明が許されないんだから、発揮する場がないですよね。「こっちの方が効率いいよ」って提案しても、「いやいや、今まで同じやり方でやってきたんだから。嫌なら、勉強ができるんだし、都会にでも出て何かやれば?」って言われるのがオチなんで。そういう人はやっぱり村を出ていくし、コミュ力の高い優等生だったら後々地元の役場に就職してガキ大将とタッグを組むみたいな不思議な構造も生まれたりもするけど、多くの人は二度と帰ってこないんじゃないですかね。

――若新さんの場合、地元を離れようと思ったきっかけは何だったのでしょうか。

僕の場合は嫌だから出たというよりも進学に伴って、って感じですね。というのも、僕が通っていた高校は地元でも歴史のある進学校で、国公立の大学に行くことが命題みたいなところがあったので、基本的に県外に出るしかないんですよ。福井大学はあるけど、僕の地元から通うには遠いので、どうせ実家を出るなら県外の大学にという人が多かったんです。だから僕も高校卒業後に地元を離れたんですが、「寂しいな」とかは1ミリもなかったですね(笑)。

――意外です。若新さんはご出身の福井県でもまちづくりに携わっていらっしゃるので、地元への愛着が強いのかなと思っていました。

僕の場合は、愛着というより執着なんです。愛情があるからどうにかしてあげたいというよりも、やっぱり僕も子供の頃は大人たちから変わり者扱いされてきたので、大げさに言えば一矢報いるというか。こういう生きざまもあるんだってことを証明したいという謎の意地が何年か前まではありました。でもその気持ちがきっかけとなって地元で仕事をするうちに気づいたら居場所ができて、みんなに重宝されるようになり、楽しくなってきたから今も続けている感じですかね。

地方の重要人物たちが死守したい“椅子”とは?

――若新さんはお仕事で地元に限らず、様々な地方のまちづくりに携わってこられましたが、町の方の警戒や反発はなかったのでしょうか。

やっぱり多少はありますよね。村社会では、みんな“椅子”を大事にするんですよ。分かりやすい例でいうと、市長、町長、商工会議所の会頭など、周りから一目置かれる団体や組合における役員。加えて、地方では「この町に一番詳しいのはあの人」「若者と一緒にまちづくりを先導してきたのはこの人」というような概念上の椅子が作られがちです。都会ならいくらでも椅子の奪い合いはあるし、若い人が既存の椅子ではなく新しい椅子を作ったりすることもあるじゃないですか。だけど、田舎は椅子の数に限りがあるし、量産もされない。だから当然、椅子を奪われまいとしますよね。僕は地方出身とはいえ、外から来たいわば“外来種”なので、いかにも椅子を奪いそうじゃないですか。

――そんな中で、若新さんはどうやって地元の方々とうまく関係性を築いてきたのですか?

僕の場合、あくまでも活動の主軸を東京に置いていたのが良かったんじゃないかと思います。東京で経営者をやっているとか、大学で教鞭をとっているとか、ありがたいことにコメンテーターとしてレギュラー番組も持たせていただいますけど、そういう風にいくつか“椅子”を持っていると「あなたの椅子を奪おうとはしていませんよ」というアピールにもなるし、警戒されにくくなるんです。どの地域にも新聞やローカル紙に取り上げられるような地元の“キーパーソン”と呼ばれている方がいて、そういう人は大抵「この町には変革が必要だ!」とかって言っているんですけど、それはあくまでも外向けの発言。実際にインパクトのある人が外からやってくると、本人にそういうつもりはなくとも地元紙の記者が取材にきて注目されるから、やっぱりキーパーソンの椅子に座っていた人は警戒しますよね。僕が東京メインで活動してて、地元と一定の距離を保っているのはそういうのを避ける意味もあるのかもしれないです。

――地方の方々も人口が減ってる中でどうにかしなきゃいけないという思いはあるけど、自分の地位との間で葛藤している部分があるんですね。

地位というよりもポジションですね。中にはそういうものに全くこだわらない立派な人もいますけど、やっぱり一度座った椅子って心地いいんですよね。特に、地方だとそれが一番成功を実感する方法なので。もちろん、町工場や鉄工所を経営している年商1億円以上のお金持ちはいますけど、だからといって都会みたいにインテリジェントビルの中にオフィスがあるわけではなく、田んぼに囲まれた扉をガラガラっと開けるような工場で働いているわけですから。じゃあ何で成功した実感を得るかといったら、「地域のお目付役」と言われるようなポジションだったりするんです。そのポジションをより強固なものにするため、雇用を生み出して地域に貢献し、政治家にも莫大な献金をしてきたという人もいるでしょうし、そこにポッ出の若者が来て、何か新しいことを始めようとしたら気に入らないのは当然なのかもなとも思います。

村社会で新しいことを始めるなら、

ライバル視させないことが大事

――若新さんは活動の中で地元の学生たちと関わることもあると思いますが、地方の若者には自分たちの町を変えたいみたいな気持ちは持っていらっしゃるのでしょうか。

多くの学校では、そもそも地元について議論する機会がないので、あまり地域課題を意識することはないんじゃないですかね。なんでかというと、答えはシンプルで受験科目に入っていないから。国際社会や気候変動の問題、LGBTQについては小論の問題に出てくるかもしれないから学ぶと思いますよ。だけど、福井県の課題は?なんて問題は出てこないし、それを勉強するんだったら一つでも受験科目の問題を覚えた方がいいじゃないですか。だから、地元は「住所がある場所」くらいの認識だと思います。自分が住んでいるところの課題を意識させられることもなく、高校を卒業したら、地元でいい思いをした人はそのまま残るし、そうじゃない人はまぁ都会に出ていきますよね。

―― 一方で、都会に出るという選択肢がない人もいると思います。そういう人たちはどうすればいいと思いますか?

理由にもよると思いますが、もし都会の暮らしに不安があるのであれば、そこにこだわる必要はないんじゃないかなと思います。つい田舎か大都市かみたいな二元論で考えがちだけど、人口20〜30万人程度の田舎でも都会でもない場所ってたくさんあるじゃないですか。だから窮屈だなって思いながら実家にいるか、競争が激しい大都会で頑張るかの二択に縛られる必要はなくて、自分の居心地いい場所は探せば必ずあると思うんですよね。

――では、もし地元は好きだけど不満がないわけじゃなく、少しでも自分が生きやすいように変えていきたいと思っている人が新しいことを始める場合に大事なことはありますか?

一番いいのは、気が狂ったふりをすることでしょうね(笑)。なんでかというと、一見脅威に感じないから。自分の椅子にこだわっている人が恐ろしいのはそういう人じゃなくて、まともに新しいことを考えている人だから、案外放っておいてもらえるんですよ。「あいつはマイワールドで生きている奴だから」って。だから、「私はみなさんを邪魔するつもりはありませんよ〜」って一切敵対心を見せず、変人のふりをしつつ自分がやりたいことをやればいいんです。それで上手くいったとしても、「いや〜なんかよくわかんないけど、上手くいっちゃいました」ってヘラヘラしておけばいいだけで。そうやってライバル視させないというのは、何か新しいことを始める上ですごく大事だと思います。

“ロックミュージシャン的な存在”でありたい

――私が受けた印象ですが、若新さんが町づくりや地方創生に向き合う時の「どうせ変わらないだろうけど、まぁやってみるか」というような少し肩の力を抜いたスタンスがすごくいいなと思いました。

実際に、そんな簡単に社会は変わらないですからね。それに、どこでどんな活動をするにせよ、自分が始めたことに関して文句を言ってもしょうがないと思っているんです。社会活動をしている人の中には、正義感を振りかざすだけ振りかざして、「自分はこんなに社会を良くしようと思っているのに、全然変わらない!なんでだ!」って常にイライラギスギスしている人もいるじゃないですか。でもそれで周りがハッピーになるはずがないし、むしろ世の中のムードを悪くしてしまうと思うんですよ。

――たしかにそういうスタンスでいくと、向こうもより警戒しちゃいますよね。

そうそう。少し話は逸れますけど、前に友達から親に「あんたを産んだせいで人生がめちゃくちゃになった」みたいなことを言われたっていう話を聞いたことがあるんです。そりゃあ子供を産んだらお金も手間もかかるし、大変なのは分かるんですけど、子供からしたら「じゃあなんで産んだんだよ」って話じゃないですか。そういうことを言う親と、イライラしながら社会活動している人って近いものがあると僕は思うんですよね。誰に頼まれるでもなく自分で何かをより良くしようと思って始めたんだったら、せめて楽しくやってくれよって話で。だからこそ、僕は自分が始めたことについては楽しくやっていけたらいいなと思っています。

――では、若新さんのご自身の活動に対する原動力は何でしょうか。自分がこの町を変えてやるぞ!みたいな正義感ではないような気がしました。

自分が子供の頃に影響を受けたロックミュージシャンのような存在でありたいという願望はあるかもしれないです。ベタかもしれないけど、僕は細かい校則が定められている田舎の学校に通っていて、入口の校門で毎日生活指導の教員から髪型や服装をチェックされるような狭くて古い社会の中で、たまたまテレビで見たロックバンドの曲やパフォーマンスに衝撃を受けて、「こんなスタイルもあるんだ」「こういう生き方もあっていいんだ」って少し視野が広がったんですよね。そういう思春期の若者に親があまり見せたくなかった、ロックミュージシャン的な存在であること。それが僕の担える役割なのかなとは思っています。

――そんな若新さんが今、まさに村社会の中で生きづらさを抱えている若者にアドバイスするとしたら?

いや、ロックミュージシャンの人たちってそんなこと考えていないと思うんですよ。彼らは別に「俺たちの曲をこういう風に聴いてくれ!」とか、「社会に不満を抱えているみんな、明日からはこんな風に生きてみよう!」とか言わないじゃないですか(笑)。言われたとしても冷めると思うんですよね。そうじゃなくて、地元の高校生でもいいし、市役所職員でもいいし、長男や嫁といった役割に縛られている人でもいいんですけど、誰かが僕の振る舞いや活動を見て、少しでも何かを感じ取ってくれればいいなというか。多様性という言葉で語るとするなら、その中の一つになれたらいいなと思っています。その後どうするかは、一人ひとりに託したいですね。