近年の日本は少子高齢化・核家族化等の進展とともに、地域におけるつながりの希薄化、さらには新型コロナウイルスの影響も相まって、他者との接触がほとんどない「社会的孤立」が問題となっています。そんな中、見直されているのが、“コミュニティ”の重要性です。

自分が所属する地域や学校、会社など、リアルコミュニケーションの場だけではなく、オンラインも活用すれば、今や誰もがコミュニティをつくれる時代。けれど、コミュニティの運営は意外と奥深く、コミュニティ内で人間関係のトラブルが発生したり、気づけば過疎化して閉鎖に追い込まれることも。

コミュニティを安定的に継続していくためには、何が必要なのか。

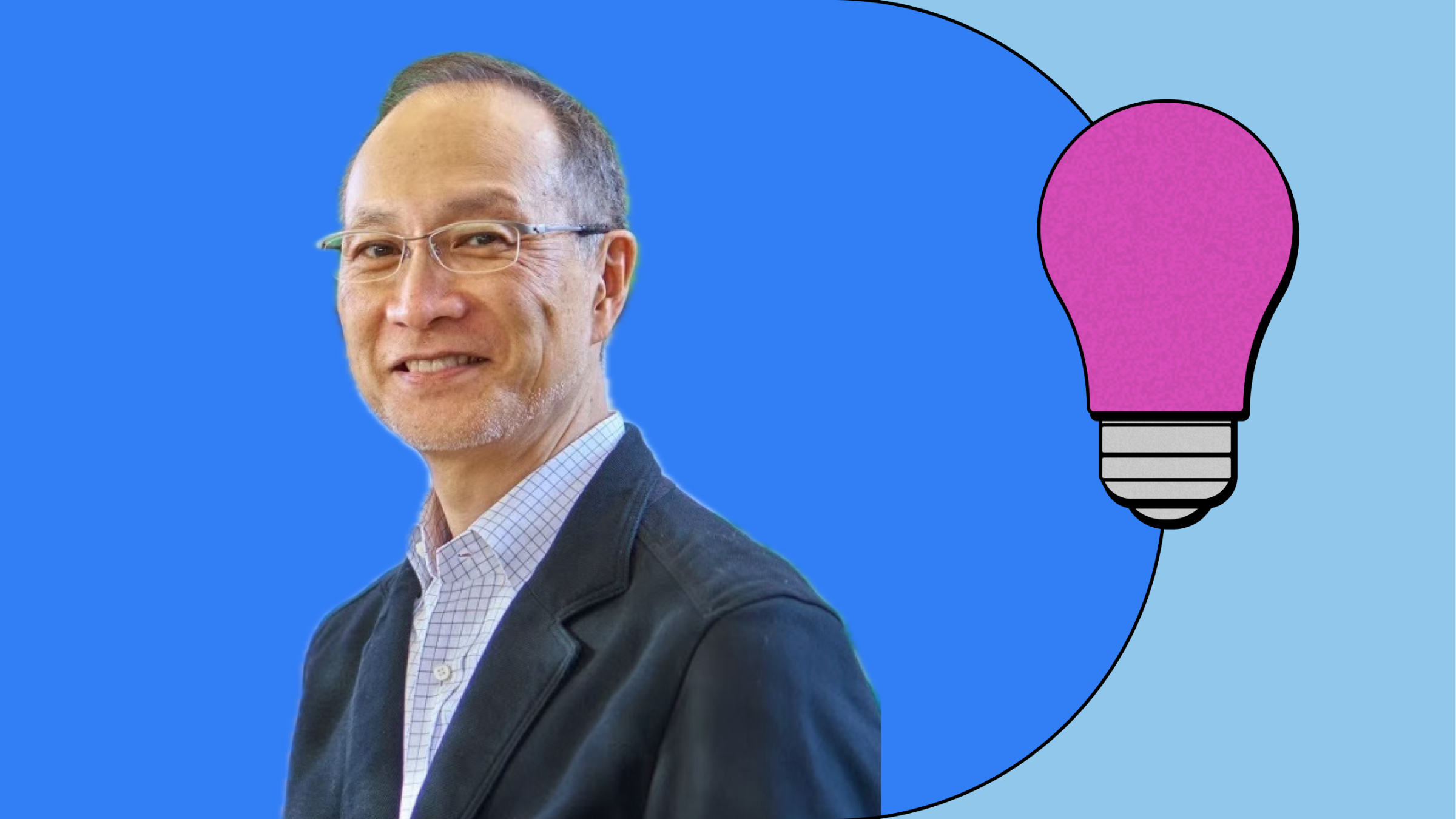

家でも職場でもない場所=サードプレイスの提案を掲げるスターバックスコーヒージャパンの立ち上げ総責任者を務めた梅本龍夫さんに取材しました。前編ではスターバックスコーヒージャパンの誕生秘話、後編ではその経験を基にしたコミュニティ論についてお話を伺います。

プロフィール:梅本 龍夫(うめもと たつお)

電電公社(現NTT)に入社後、スタンフォード大学ビジネススクール修了。ベイン・アンド・カンパニー、シュローダーPTVパートナーズを経て、サザビー(現サザビーリーグ)取締役経営企画室長。同社の第二創業を推進。同社合弁事業スターバックスコーヒージャパン立ち上げ総責任者。2005年に同社退任、アイグラム創業。物語を基軸とした新しい経営コンサルティングを開始。2015年より立教大学大学院社会デザイン研究科にてビジネスと社会をつなぐプラットフォーム構築の研究・教育に従事。専門は物語マトリクス理論、経営戦略、組織開発、新規事業開発、マーケティング、ブランディング、リーダーシップ&フォロワーシップ論、サードプレイス論、ライフストーリー論、パーソナリティ類型論。スターバックスコーヒージャパンの立ち上げに悲観的だった理由

――まずは、梅本さんのご経歴からお聞かせください。

梅本:NTTの前身である日本電信電話公社に入社後、社内留学制度を利用してスタンフォード大学ビジネススクール修了しました。その後、アメリカに本社を置く戦略コンサルティングファームのベイン&カンパニーを経て、ベンチャーキャピタル投資会社のシュローダーPTVパートナーズに勤めていた頃に投資先である株式会社サザビー(現:サザビーリーグ)に出向。ここでの最初のビッグプロジェクトが、スターバックスコーヒージャパンの立ち上げだったんです。結果的にそれが自身のエポックメーキングな出来事となり、 スターバックスも今でこそ日本全国に約1900店舗以上を構えていますが、当時は0ですからね。そこから1000店舗にするという大きな目標をアメリカにある本社の人たちと共有し、立ち上げから18年後の2013年に達成しました。私自身は2005年に独立し、有限会社アイグラムを立ち上げて今日に至っています。その間、立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科(現:社会デザイン研究科)で特任教授を5年間勤めました。現在も客員教授として、実践的なビジネス経験を基にした研究と教育に従事しながら、社外取締役の仕事など、複数の活動を行なっています。

――梅本さんがおっしゃる通り、スターバックスは今や全国で約1900店舗以上を展開する一大カフェチェーンとなっていますが、当初から勝算はあったのでしょうか。

梅本:よく企業内研修やワークショップで皆さんに申し上げるんですが、私はスターバックスコーヒージャパンを潰しかけた男なんですよ(笑)。潰しかけた…というのは会社を立ち上げてからではなく、そもそもスターバックスを日本に導入すべきではないと当初の私は思っていました。大きな光明を見出せず、非常に悲観的だったんです。なぜなら当時、日本にはドトールやプロントなど立派なコーヒーチェーンがすでに存在していましたから。そういうところをコンペティターとして分析すればするほど勝算が見えなくなってくるんです。従来のコーヒーはあくまでも休憩がてらコーヒーを飲む場所であり、効率的で回転率も早いドトールやプロントに対抗してもスターバックスには勝ち目がなかった。

だけど、そこと比べること自体が間違っていたんですよね。スターバックスはもっとコミュニティ的で、コーヒーを媒介とした体験価値を提供する場所。そういう真の価値に当初の私は気づけていませんでした。当時は会社から立ち上げに関する全権を委任されていたので、私がもしその価値に気づけないままでいたらスターバックスは日本に導入されなかったと思います。もちろんアメリカの外食チェーンを日本に導入する流れは現在まで続いているので、どこかのタイミングで別の企業が導入した可能性はあるでしょう。ただ、これは矜持も含めて言うと、スターバックスを日本に導入したのがサザビーではなく他の企業だったら、これほどまでに成功しなかったのではないかと私は思います。サザビーは感性の豊かさと商売人としてのセンスを併せ持った非常にユニークな会社で、気負いすぎない“半歩先”のライフスタイルを提案してきました。だからこそ、同じくコーヒービジネスの世界においてトレンドセッターであったスターバックスと意気投合し、本当の意味で良い事業を日本で展開できたのだと思います。

スタバの真の価値に気づかせてくれたサザビー創業者の言魂

――そもそも、なぜ当時のサザビーがスターバックスコーヒージャパンを立ち上げすることになったのでしょうか。

梅本:スターバックスコーヒージャパンの初代社長となった角田雄二さんという方がいらっしゃるんですが、サザビー社の創業者である鈴木陸三さんの実のお兄さんなんですね。この角田さんもまた鈴木さんと同様にユニークなセンスを持っていらっしゃる方で、「日景茶屋」という神奈川の有名な料亭に婿養子に入られた後、80年代にフランコジャポネーゼ=日本風にアレンジしたフレンチを提供するレストラン「CHAYA」をロサンゼルスの高級住宅街として知られるビバリーヒルズのベニス・ビーチにオープンし、予約が取れないほどの人気店にしたんです。その近くにスターバックスがオープンし、角田さんが覗きにいったところ、「良い香りがする」と。それもコーヒーの香りだけではなく、ビジネスの良い香りがすると、思ったそうです。当時、弟の鈴木さんは日本でティールームと生活雑貨を一体化させた「Afternoon Tea(アフタヌーンティー)」を展開させていました。スターバックスも限られたスペースではありますが、雑貨も販売しているじゃないですか。なので、角田さんはアフタヌーンティーのコーヒー版として、日本でも必ず流行ると確信したそう。すぐに当時のCEOであるハワード・シュルツに手紙でアポイントを取り、鈴木さんと共にシアトルに乗り込んだ角田さんはシュルツと意気投合。ただスターバックスは本国アメリカの事業展開に忙しく、サザビーもアフタヌーンティーなどの事業を拡大していたので、時期を見て一緒にやりたいね、という話で終わりました。

――のちにお互いに良い時期を迎え、当時サザビーの経営計画室長であった梅本さんがプロジェクトの総責任者に指名されたんですね。先ほどおっしゃっていたように、当初は日本進出に悲観的だった梅本さんがスターバックスの本当の価値に気づいたきっかけとは何だったのでしょうか。

梅本:先ほどもお話しした通り、当初の私はスターバックスの価値をきちんと把握できず、単に次の場所に行くまでの休憩所としか考えていませんでした。そうするとドトールのモデルが一番合理的で、そこに余分なものを足していくとお金がかかる割には儲からない。さて、どうするか…と頭を悩ませていたところに、スターバックスから「シアトルの本社に来てくれ」と声がかかったんです。その時に初めてアメリカにあるスターバックスを見て回ったんですが、驚きました。アメリカは土地が広いからお店はとにかく大きいし、当時はまだ日本になかったドライブスルーもすでに導入していて、とにかく日本のコーヒーチェーンとは何から何まで違った。良い悪いは置いといて、ドトールは非常にマニュアル的でどの店舗のスタッフも同じような対応をするじゃないですか。対してスターバックスはもっとカジュアルですよね。だけど、当時の私は衝撃を受けると同時に、「これがウケるのはアメリカだからじゃない?」って思ったんです。アメリカだから、店員のフレンドリーな対応も、やたらでかくて甘い食べ物や飲み物も好まれるのであって、日本では難しいだろうと。ある種のアンコンシャツバイアスですよね。

一方で、一緒に視察に訪れた20代の部下たちはいち早く価値に気づいて、「梅本さん、スターバックスっていいですよね!」なんて言うんです。彼らはファッションやライフスタイルのトレンドに明るいですからね。普通だったらそこでハッとすると思うんですが、当時の私はビジネスを失敗させないことで頭がいっぱいで、何かをいいと思う感性に蓋をしていたので素直に受け止めることができませんでした。やっぱり日本進出は難しいだろうという結論のまま帰国し、出張報告をしたところ、ずっと黙っていた鈴木さんが会議の終わりに、スターバックスのペーパーカップを手に一言「これがかっこいいんだよ」と言ったんです。その瞬間、全てが腑に落ちました。時代とともに移り変わっていくトレンドを敏感に察知し、ビジネスに取り入れてきた鈴木さんの感性から放たれる、理屈じゃない「かっこいい」という一言に私は完落ちしたんです。言魂ですよね。そこからはどうしたらそのかっこよさが人々に伝わり、ビジネスに繋がるかという視点で分析を進めていく方向にシフトしました。

――具体的にはどのような分析を?

梅本:消費者調査です。あらゆる場所で老若男女に声をかけ、スターバックスでの体験を具体的にイメージできるようなボードを見てもらいました。その上で「あなたは1杯いくら払いますか?」と聞くと、男性の場合はこれまでのコーヒーチェーンと同じくらいの200円程度の値段を提示したんですが、女性の場合は「1杯300円、400円、500円でも払います」と答える方が非常に多かったんです。つまり女性はスターバックスの真の価値を認めてくれた。よし、これならいけるぞ!となりそうなところですが、ここでもまた一つ大きなハードルがあって。というのも、当時は男性がコーヒー、女性が紅茶というイメージがあり、コーヒーショップに入っても女性客は0に近かったんです。逆に言えば、アフタヌーンティーは圧倒的に女性客で、男性客はほとんどいなかった。

でも幸いなことに、アメリカのスターバックスは新しいライフスタイルを感じさせる店装や接客スタイルを実現していました。これは女性でも入りやすい、というより、新しいトレンドやファッションに敏感な女性こそが、思わず足を踏み入れてしまうようなお店になっていました。ゆったりとした音楽にお洒落なインテリア、フレンドリーに接してくれるバリスタ……。働いている女性が休憩の合間に、自分へのご褒美として訪れるような場所。とはいえ、完全に女性だけをターゲットにしてしまうと男性が寄り付かなくなってしまいます。しかしスターバックスは女性にも男性に偏らないユニバーサルなデザインの店舗だったので、女性を初期ターゲットにしたマーケティングや販促をうまく実行すれば、時間差で男性たちも必ず使ってくれるだろうと考えました。この日本参入戦略は、結果的に見事にハマって1000店舗を達成することができたんです。

90年代OLのサードプレイスは“給湯室”だった

――従来のコーヒーチェーン店よりもコミュニティ的なスターバックスに女性が魅力を感じた…ということは、それだけ当時の女性がサードプレイスを必要としていたということでしょうか。

梅本:男性も実は必要としていたと思いますし、女性の方がよりサードプレイスを求めていたのかどうかについては、きちんと研究する必要がありますが、思い返してみるとスターバックスが日本にできた90年代は働く女性がリラックスできる場所がほとんどなかったように記憶しています。いわゆるOLさんと呼ばれる人たちは店頭に立つわけでもないのにきっちりとしたユニフォームを着せられ、お茶汲みやコピーなど今だったら時代錯誤と言われて然るべき雑用もさせられていました。そういう職場のストレスから解放される場所といえば、実は給湯室だったんじゃないかと言われているんですよ。ただお茶を用意するのではなく、誰にも聞かれることなく仕事の愚痴を言い合える、ある種のコミュニティだったんです。でもその狭い空間の中だけで、他にリラックスできるサードプレイス的な場所を求めていたのかもしれないですね。

――やはり当時は男女ともに役割が固定化されていたので、そこから解放される場をみんな探し求めていたのかもしれないですよね。

梅本:今おっしゃったように、社会的な役割から解放される場のことをサードプレイスと呼びます。社会的な役割というのは、いわば肩書きですよね。部長や課長といった役職名はもちろんのこと、“お母さん”というのも一つの肩書きです。よく子育てをされている女性が保育園などで自分の名前ではなく「〇〇ちゃんママ」と呼ばれたりするじゃないですか。そういう肩書きをなくして、ひとりの人間としてフラットに交流できる場がサードプレイスなんです。そういう場所というのは本当に少なくて、実は家庭もそうじゃないんですよね。プライベートな場所だからリラックスはするんだけど、家にいる限りは夫/妻、父親/母親という肩書きは消えないわけです。子供だって家にいる限りは子供だし、のんびりしていたら親から「勉強しなさい」と言われたりする。「今は私のサードプレイスタイムなんだ!」と主張したところで、「何言ってんだ」って言われるのが落ちですよね(笑)。

そういう意味で、肩書きから解放されて心の底からリラックスできるサードプレイスはある種のサンクチュアリ、避難場所とも言えます。別にそこで交流してもしなくてもいいんです。交流したい時としたくない時があるし、得意な人も不得意な人もいますから。だけど、文字通り、完全に孤立した状態を好む人はあまりいない。集団の中にいるんだけど、誰にも邪魔されずに自分の好きなことをできる場所。アメリカの学者なんかはよく「コクーンに入る」という言い方をしますが、スターバックスもその一つですよね。PCを開いて作業している人もいれば、本を読んでいる人や一緒に来た人とおしゃべりしている人もいる。それはスターバックスが独自に築き上げた一つの世界観だと思っています。

(後編に続く)